近年来,超材料在电磁波操纵领域取得了革命性进展,完美吸收器已被广泛报道。然而,由于强共振限制,这些吸收器的工作带宽通常较窄,限制了其在宽带场景中的实际应用。为了拓宽吸收带宽,研究人员提出了多层结构、蜂窝结构、多共振单元集成等策略,但这些方法往往导致设备厚度增加、功耗上升和制造复杂性提高。尽管可调材料如石墨烯展示了频率敏捷吸收,但通常仅实现窄带或可切换多频带响应。因此,开发具有超宽带、极化不敏感和宽角度稳定性的吸收器仍面临重大挑战。

受红珠凤蝶(Pachliopta aristolochiae)翅膀的分级多孔结构启发,并利用水的本征介电色散,吉林大学冀世军教授提出了一种仿生水基超材料吸收器。该吸收器打破了传统的紧凑性-带宽权衡,将水性超材料与仿生架构相结合,通过蝴蝶衍生的分级孔隙和水的介电色散实现了前所未有的微波吸收。吸收器采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)基质中的六边形水腔,模拟蝴蝶翅膀的多尺度孔隙以通过级联共振扩展波路径。水作为“人工黑色素”,通过分子弛豫实现可调介电损耗,并通过水柱高度/温度动态调整吸收,实现频率偏移和带宽拓宽。实验验证显示,在17.11–35.74 GHz频段内吸收率超过95%,模拟雷达散射截面(RCS)减少超过10 dB。这种水-PDMS架构具有光学透明性、柔性和固有的流体可调性,为自适应伪装、电磁屏蔽和多光谱隐身技术开辟了新途径。相关论文以“Biomimetic Water-Based Metamaterial Absorber for Ultrabroadband Radar Stealth”为题,发表在Advanced Materials上,论文第一作者为冀世军教授。

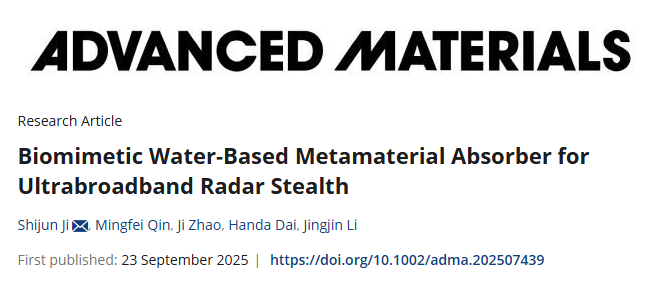

研究团队从红珠凤蝶翅膀的微观结构中汲取灵感,扫描电子显微镜图像显示了前翅和后翅的分级多孔结构。尽管天然孔隙几何呈现空间无序,但研究识别出两个关键的生物功能原理:无序孔隙的集合行为实现全向波散射和极化不敏感吸收;分级孔隙创造多尺度共振,共同扩展有效传播路径。基于此,设计中将微米级孔洞按电磁波长缩放至毫米级,建立适用于微波波段的亚波长共振单元。采用中心对称六边形周向阵列排列作为功能模拟,将自然空间无序转化为人工旋转对称,确保极化无关响应,同时通过受控的多级共振耦合增强带宽。材料上,水作为“人工黑色素”功能体,替代黑色素的电子跳跃损耗,利用其本征德拜弛豫动力学,并通过主动调整水柱高度实现流体动态可调性。上层PDMS层模拟蝴蝶翅膀的表皮保护层,利用低折射率和表皮与空气的介电差异构建宽带阻抗渐近层。

图1: 红珠凤蝶照片及其翅膀表面微观结构的SEM图像,前翅a-c和后翅d-f;g) 仿生超材料吸收器制备过程;h) 仿生机制示意图:左为生物原型,可见光与无序孔隙和黑色素相互作用;中为仿生转换,结构转换(无序→六边形有序)和材料转换(黑色素→水);右为工程吸收器,通过C6对称单元中的共振耦合和德拜弛豫实现微波吸收。

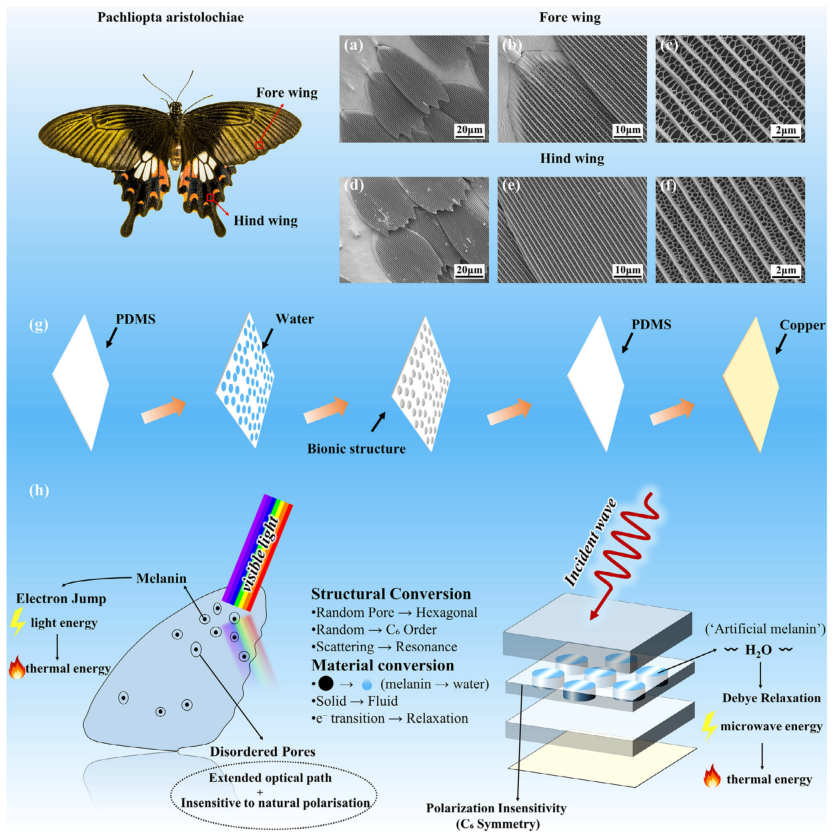

吸收器的示意图展示了其拓扑结构,包括嵌入PDMS材料中的水单元,背面覆盖铜板以防止传输。结构主要由中心水单元加六个周向阵列水单元组成,几何参数包括水单元半径、高度、中心到周向距离以及PDMS层周期和厚度。电场和磁场强度与阻抗匹配的关系表明,当两者接近时,吸收器与自由空间实现理想匹配,导致完美吸收。吸收光谱显示,在正入射下,17.11–35.74 GHz频段内平均吸收效率超过95%。仿生自适应调谐机制通过调整水柱高度动态控制吸收,低水柱高度模拟“黑色素耗尽”状态,限制介电损耗;而最佳填充复制“最大黑色素密度”,通过完全腔占据实现强共振耦合。实验表明,水柱高度从0.1毫米增至0.5毫米时,平均吸收率从39.1%提升至96.2%,90%以上吸收带宽从9.6 GHz扩展至18.63 GHz。

图2: a) 所提出吸收器的示意图,顶视图、侧视图及相应几何参数;b) 宽带仿生微波吸收器中电场、磁场强度与阻抗匹配关系示意图;c) 所提出吸收器在正入射下的吸收光谱;d) 仿生自适应调谐机制示意图:通过调整吸收器中水柱高度动态控制吸收,模拟蝴蝶翅膀中黑色素重新分布;e) 通过调整水柱高度获得的不同吸收率。

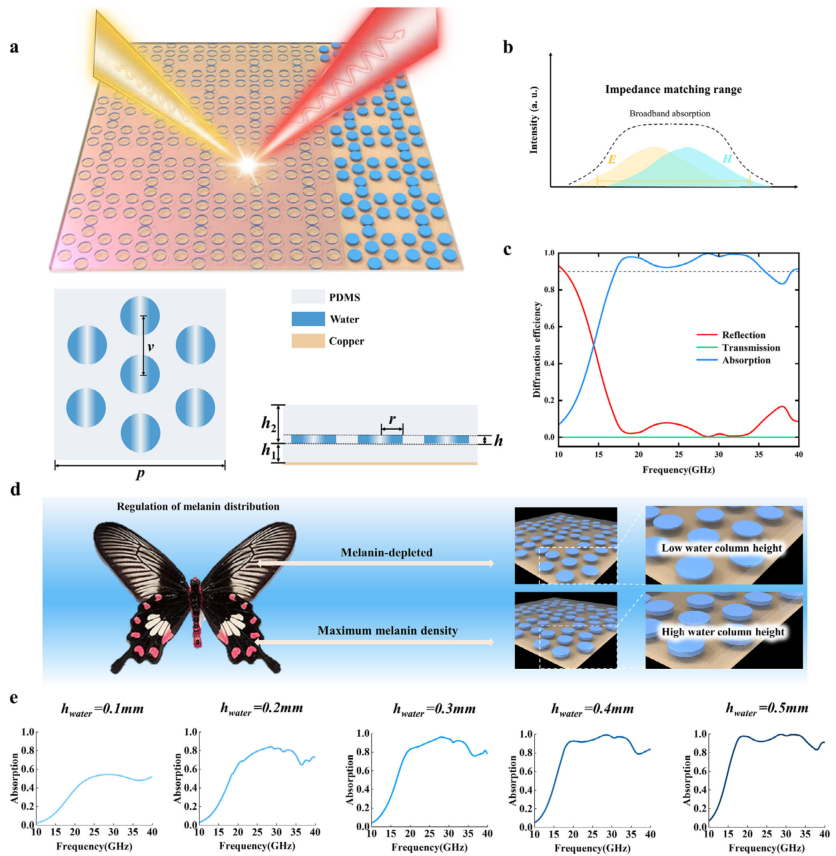

水的介电弛豫特性通过德拜方程表征,随温度和频率变化。在特定温度下,纯水复介电常数实部随频率增加而减小;虚部在50°C以下随频率增加先减小后增大。虚部导致色散和能量耗散现象,这种损耗源于水分子取向极化无法跟上快速变化的电场,从而以热量形式耗散能量。在雷达波范围内,水的这一特性使其成为天然电磁波吸收介质,对宽带隐身设计至关重要。

图3: 不同温度下水的介电常数:a) 实部;b) 虚部。

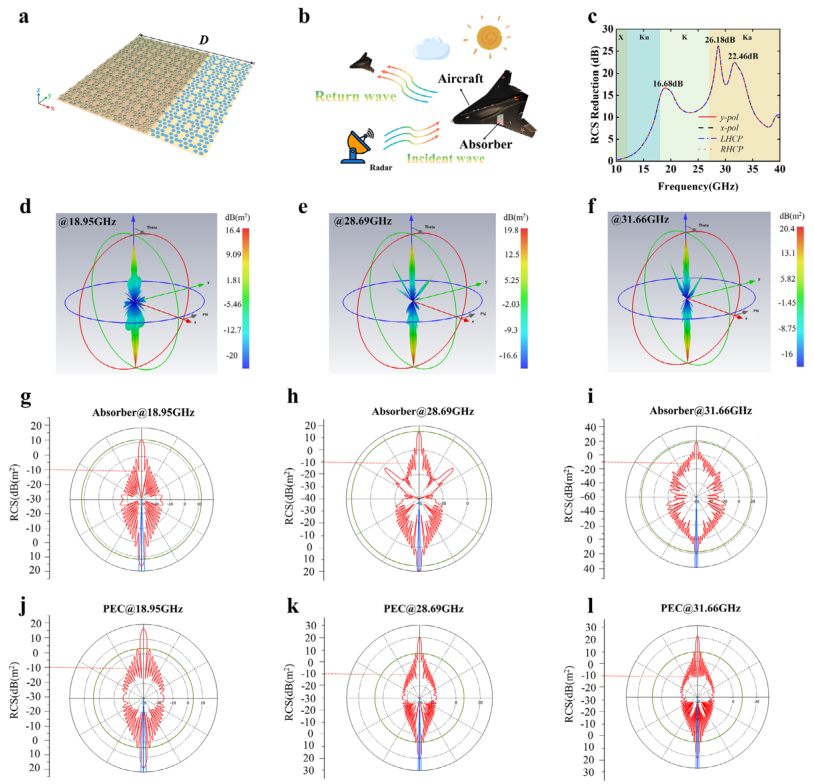

为评估吸收器性能,设计了12×12单元阵列,孔径尺寸180毫米。雷达散射截面(RCS)分析显示,在17.11–35.74 GHz超宽带频段内,RCS减少超过10 dB,最大减少值达26.18 dB。对不同极化状态(水平极化、垂直极化、左旋圆极化、右旋圆极化)的模拟表明,设计的对称结构对极化不敏感。3D散射模式在18.95、28.69和31.66 GHz频率下显示,入射电磁波能量大部分被吸收,显著降低RCS。与完美电导体(PEC)板相比,基于超材料的模型反射信号更弱,提升了飞行器在复杂电磁环境中的隐身性能。

图4: a) 设计的12×12单元吸收器;b) 所提出RCS减少超表面示意图;c) 所提出吸收器在不同极化状态下的RCS减少;d-f) 所提出吸收器在18.95、28.69和31.66 GHz的3D散射模式;g-i) 所提出吸收器在TE极化下18.95、28.69和31.66 GHz的顶视图RCS模式;j-l) 完美电导体(PEC)板在TE极化下相应频率的顶视图RCS模式。

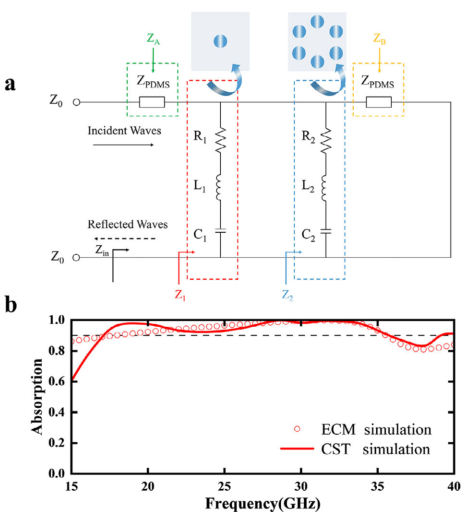

等效电路模型(ECM)将吸收器的物理结构转化为电路元件组合,帮助直观理解吸收机制。模型包括自由空间传输线、PDMS传输线段以及代表水腔的并联RLC电路。中心水柱电路控制低频主导共振模式,周边水柱电路贡献高频共振模式。两个RLC分支并联因其不同共振频率和Q因子产生重叠吸收峰,优化参数确保这些峰合并为连续宽吸收带。PDMS传输线段通过提供相移实现渐变阻抗匹配和相消干涉,类似F-P腔,减少宽带反射。ECM计算与仿真结果高度一致,验证了模型正确性。

图5: a) 所提出仿生吸收器的等效电路模型;b) 所设计吸收器在正入射下的有限元法仿真和ECM计算吸收光谱。

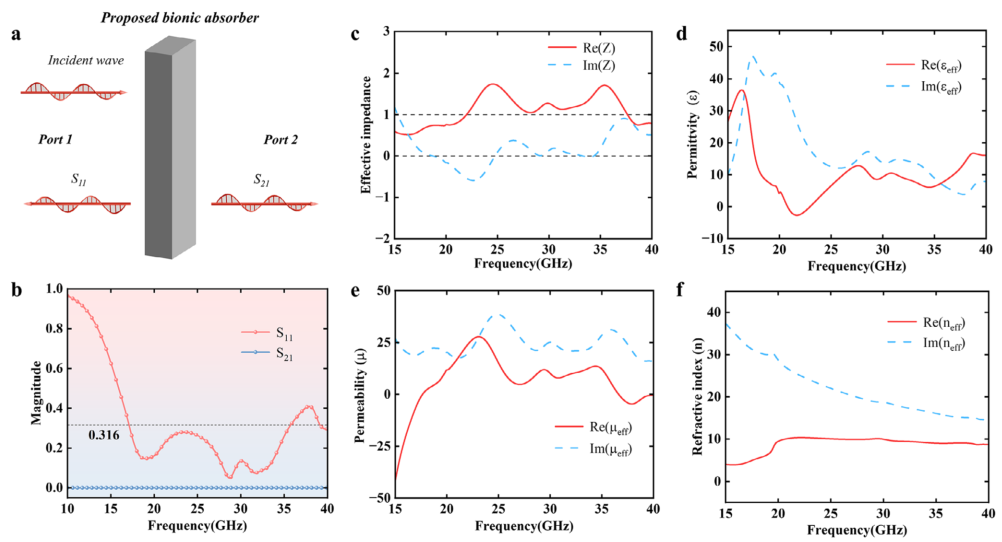

S参数分析显示,在17.11–35.74 GHz频段内,反射系数S11振幅小于0.316,传输系数S21为0,表明入射电磁波能量主要被吸收,几乎无反射和传输。有效参数分析表明,归一化阻抗实部接近1,虚部接近0,实现与自由空间的近乎完美阻抗匹配。有效介电常数、磁导率和折射率的虚部大于0,表明吸收器具有显著损耗机制,将电磁波能量转化为热量,材料表现出强衰减特性,适于宽带吸收。

图6: a) 所提出超材料吸收器的S参数示意图;b) 正入射下仿真S11和S21振幅;所提出仿生吸收器的有效参数:c) 有效阻抗;d) 有效介电常数;e) 有效磁导率;f) 有效折射率。

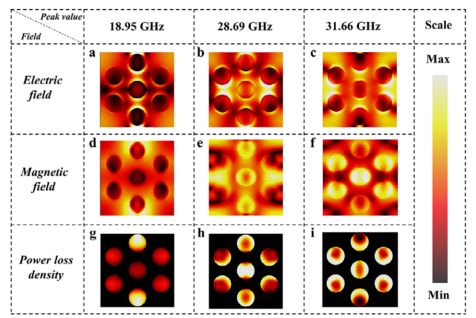

电磁场和能量损失分布模拟揭示了微波吸收的内在过程。在18.95 GHz,电场主要集中在三个水平取向水柱,表现出强电偶极共振;随着频率增加,高阶模式激发,电耦合逐渐扩散至两侧水原子对。磁场分布显示,低频段水柱与PDMS的介电对比触发磁偶极共振,边缘水柱更易激发环电流;高频段中心与周边水柱协同形成闭合磁环,增强局部磁场。能量损失分布证实中心和周边水原子在整个吸收带内吸收入射电磁波,满足阻抗匹配条件,实现K-Ka波段完美宽带吸收。

图7: 所提出吸收器在18.95、28.69和31.66 GHz模拟TE极化条件下的波:a-c) 电场;d-f) 磁场;g-i) 功率损失密度。

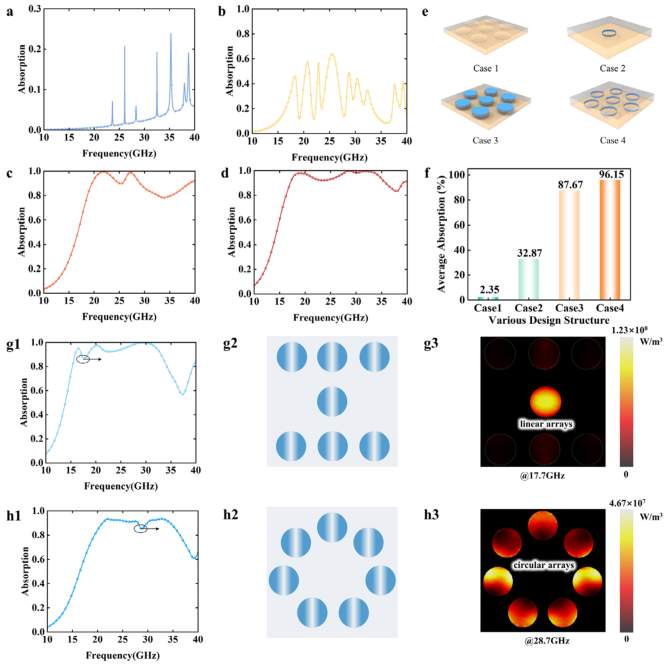

通过比较不同结构验证设计概念。无注水层结构仅依赖PDMS低损耗特性,吸收率仅2.35%;单水单元结构通过高介电常数和导电损耗触发偶极共振,吸收率提升至32.87%;七水单元周期性排列激发多共振模式,吸收率达87.67%;引入PDMS封装层后,平均吸收率增至96.15%。与正交线性阵列和圆形阵列对比显示,六边形设计避免性能下降最小值,120°对称平衡多极耦合,实现均匀能量耗散,确保优越且稳健的吸收性能。

图8: a-d) 四种配置的吸收光谱和e) 示意图;f) 平均吸收率;g1-g3) 线性阵列:g1) 吸收光谱,g2) 示意图,g3) 17.7 GHz功率损失密度;h1-h3) 圆形阵列:h1) 吸收光谱,h2) 示意图,h3) 28.7 GHz功率损失密度。

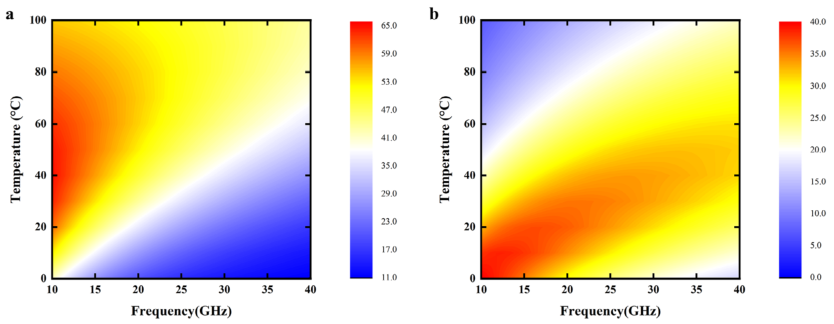

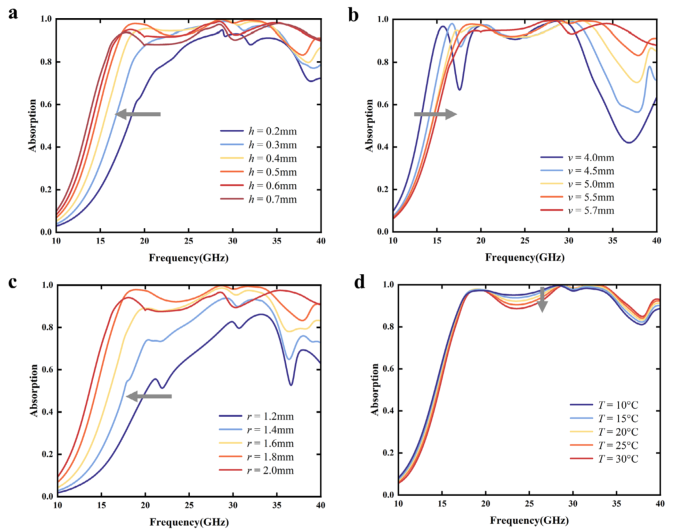

关键结构参数对吸收性能的影响分析表明,水柱高度增加使吸收带向低频移动,0.5毫米高度在17.11–35.74 GHz频段实现超过90%宽带吸收;高度进一步增加会引发模式失配。中心到周边距离增加使吸收带向高频移动,但极限位置导致吸收效果下降。水单元半径增加提升整体吸收率,但半径过大导致模式失配。温度升高会降低吸收性能,可通过恒温循环系统维持;使用防冻液如乙二醇溶液可将工作温度扩展至-49.9°C。

图9: 不同参数下水基吸收器的吸收光谱:a) 水单元高度h;b) 中心水单元到周边水单元半径的距离v;c) 水单元半径r;d) 水温度T。

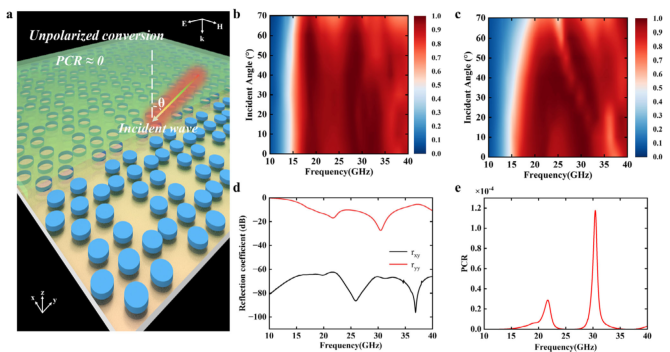

极化特性和入射角分析显示,吸收器在0-60度入射角下对TE和TM模式均保持80%以上宽带吸收,TM模式吸收优于TE模式。同极化反射系数和交叉极化反射系数模拟表明,交叉极化反射极低,极化转换率(PCR)接近0,表明结构为纯吸收器,不改变入射波极化状态。中心对称六边形阵列的高对称性导致极化无关响应,抑制极化转换所需各向异性耦合,增强隐身性能。

图10: a) 入射波以一定角度入射所提出超吸收器表面的示意图;b) TE模式下不同入射角的水基吸收器吸收;c) TM模式下不同入射角的吸收;d) 仿真同极化和交叉极化反射系数;e) 正入射波下仿真PCR随频率变化。

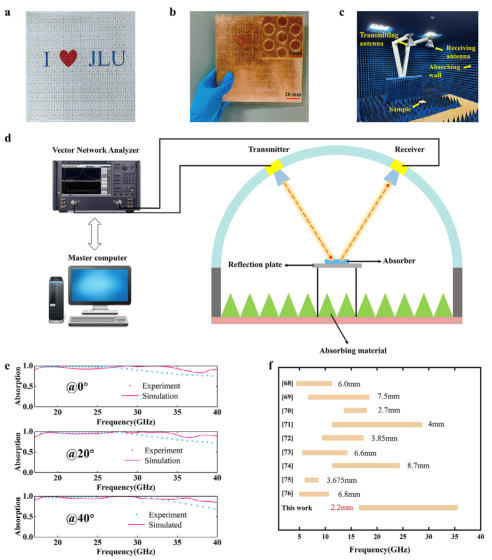

实验制备了180毫米×180毫米原型,通过激光切割PDMS薄膜并注水完成。测量设置使用宽带喇叭天线和矢量网络分析器,实测吸收光谱与仿真结果基本一致。制造误差导致高频段实验值略低。与现有超表面微波吸收器比较,本工作在工作带宽和紧凑性(总厚度2.2毫米)方面表现最优。

图11: a) 仿生PDMS层;b) 所提出仿生吸收器图片;c) 测量设置;d) 测量设备连接图;e) 所提出宽带吸收器的测量吸收和仿真吸收;f) 所提出吸收器与最先进超表面微波吸收器的比较。

该仿生水基超材料吸收器通过协同生物启发多尺度结构设计和水的本征色散,实现了超宽带雷达隐身,具有卓越的微波吸收性能、紧凑厚度和流体可调性。六边形水腔排列模拟蝴蝶翅膀梯度孔隙几何,启用多共振耦合;水作为自适应“人工黑色素”通过德拜弛豫耗散能量;PDMS封装层增强阻抗匹配。未来工作将探索通过实时水流控制的自适应伪装及多光谱兼容性,面向航空航天和可穿戴电子下一代隐身平台。尽管流体调谐在高速电子战中面临实时适应挑战,但该平台为任务特定隐身预重构、被动热管理和动态超材料奠定了基础。

[资料来源:]